木について ~about wood~

木材のまめ知識

一般的に私たちが目にしている、木材にはいろいろな種類があります。

大きく分けると『無垢材』『木質材料』との2つわかれます。

・『無垢材』とはまざり気の無い一本の木から取れるつなぎ目の無い木材の事です。

・『木質材料』には「集成材」「積層材」などがあります。

「集成材」は厚さ20〜50mmの板または棒を接着剤でつなぎはり合わせた物です。

「積層材」はかつらむきした板(厚さ3mm程度)を接着剤で張り合わせた物です。

『KONOKA』では主には「無垢材」と「集成材」を取り扱っています。

木材の等級は大きく『並材』と『役物』があります。ここでの等級は見た目の良さを表したもので、強度の等級ではありません。

・『並材』には二等・一等・特一等と呼ばれる等級があります。小節(親指の先で隠れる程度の節)より大きな節があり、その節の大きさや数、材の丸み・虫食いの有無に応じて区別されます。並材の節には、生節・死節・抜節が含まれます。

価値高 特一等 > 一等 > 二等 価値低

節 あり あり あり

丸み なし 少し 大きい

虫食い なし なし あり

『KONOKA』では特に標記がない限り「特一等材」になります。

・『役物』には小節・上小節・無節と呼ばれる等級があります。節の大小・数に応じて区別されます。

役物の節には生節・死節が含まれます。

小節・・・広い材面を含む1材面以上の材面において、節の長径が20mm(生き節以外の節にあっては10mm)以下で、材長2m未満にあっては5個(木口の長辺が210mm以上のものは8個)以内であること。

上小節・・広い材面を含む1材面以上の材面において、節の長径が10mm(生き節以外の節にあっては5mm)以下で、材長2m未満にあっては4個(木口の長辺が210mm以上のものは6個)以内であること。

無節・・・広い材面を含む1材面以上の材面に節がないこと。

価値高 無節 > 上小節 > 小節 価値低

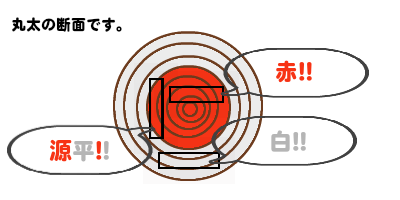

このように丸太からの製材によって色合いが変わってきます。

赤は心材に近い場所のこと、白は辺材に近い場所のことで色が赤色・白色ということではありません。

色は樹種によって様々です。世界も合わせると樹種は100種類以上になります!!

『KONOKA』では特に表示がない場合は源平になります。

表面の仕上がりの程度には『ラフ』『プレーナー仕上げ』『サンダー仕上げ』『超仕上げ』があります。

・『ラフ』…製材所などで帯鋸によって裁断した際の表面になり、ザラザラしており自然の風合いがあります。簡単なイメージでいえばノコギリでギコギコ切った感じです。

・『プレーナー仕上げ』…回転刃物に木材を直角に通し表面を仕上げる方法です。回転刃物の回転跡が僅かに残っている場合があります。「ラフ」よりも仕上がりが綺麗になっています。

・『サンダー仕上げ』…プレナー済みの面を、低粒子のサンドペーパーで研磨する方法です。サンダー仕上げはニスやペンキ等の塗付材のノリが良くなり、ムラ無く仕上がります。

・『超仕上げ』…プレナー済みの面を、さらに一枚刃のカンナで0.1㎜以下の精度でプレナー掛けを施すことにより、微細な削りムラを無くし、剥き出しの木肌に光沢を出す仕上げ方法です。見た目はツルツルしています。またこの加工は刃物の関係上『役物』のみになります。

木材の乾燥はその状態から『グリーン材』『AD材』『KD材』に分けられています。

・『グリーン材』…丸太から製材された後の木材のこと。木は立っている時は含水率が100%を超えています。その木を伐採・製材していくと含水率は約30〜50%になります。このときの木材を「グリーン材」といいます。木材は20%近辺になると、曲がりや割れ収縮を起こします場合があります。これは材木の外周部分と材木の芯の固い部分との収縮率の違いによって必ず起きるもので、本物の証ともいえます。この時に起こる表面の割れ等は強度に影響がないという実験結果が出ています。

・『AD材』…Air Dry・天然乾燥・自然乾燥と呼ばれる方法で乾燥させた木材のこと。製材した後の木材を屋外や屋根下で自然に乾燥させたもので、短いものは1〜3ヶ月程度、長いものになると1年・5年・10年といったものもあります。だいたい「AD材」の含水率は約20%と言われています。このように乾燥させるので、「AD材」には割れが入っていることがあります。

・『KD材』…Kiln Dry・人口乾燥と呼ばれる方法で乾燥させた木材のこと。製材した後の木材を乾燥機と呼ばれる釜の中に1〜2週間程度いれて乾燥させたもので、含水率は約15%になっています。通常は高温度で乾燥させるため表面が多少黒くなり、粘り気や香りも抜けてしまいます。その代わり曲がりや割れの程度は他の乾燥に比べて少なくなります。

現在では低温・中温乾燥などいろいろな人口乾燥方法があります。

木材には節や木目等があり全く同じものというものがありません。しかしそれが『木』を使うことの面白味でもあり日本の文化だと思います。その圴一ではないことを楽しんでいただければと思います。

またすべての木材に言えることですが、乾燥している木材といっても100%曲がらないとか割れないとは言えません。それは木の性質上仕方のないことですが、それは同時に木材による調湿作用が働いているという証拠になります。またその割れも木材の味わいと思っていただければ幸いです。

いろいろと難しいことを書いていきましたが、簡単に『木』を楽しんで下さいということです。